庭園日誌をご覧のみなさま、こんにちは。

スタッフの【川瀬】です。

突然ですが、"植物"とはなんですか?

この問いかけ、難しいですよね。

皆さんなら、どう答えますか?

「葉っぱや茎、根を持つ生物」、

「動物の対になるグループ」、

あるいは、「太陽の光から栄養を得る(光合成をする)生物」・・・

色々思い浮かびますが、

「これだ!」という定義ができる方は多くないのではないでしょうか。

実は学問の世界でも区分のしかたが幾通りかあって、

植物の定義は一つに定まっているわけではありません。

ここでは、辞典に載っている定義をご紹介しておきましょう。

しょく- ぶつ【植物】

生物界を二大別にした場合,動物に対する一群。草木・藻類などの総称。

細胞壁があり,クロロフィルなどの光合成色素をもち,

独立栄養を営む,などの特徴を有するが,

細菌類・菌類・種子植物の一部では腐生または寄生するものもある。

(三省堂・大辞林より)

さて、今回はそんな植物の分類に関するお話です!

木と草

では、ここでもう一つ問題です。

"木"(木本植物)と"草"(草本植物)の違いはなんでしょう?

「木は大きくて草は小さい」という答えは、

残念ながら不正解に近いです。

人の背丈より大きくなる草もあれば、

成木でも小さいままの木だってありますよね。

では、正解はというと?

当記事では、ふたつの要素に分けてその違いをご説明します!

寿命

何十年も生え続ける草、あるいは一年ごとに枯れてしまう木

なんて聞いたことがありませんよね。

そう、木と草の大きな違いの一つが寿命です。

木は数十年から数百年、時には数千年に渡って生き続けることもあります。

鹿児島県の屋久島。古木として有名な縄文杉の樹齢は3000年を超えると言われる。

一方、多くの草は一年で世代を交代したり、生え替わったりします。

多年草の中には、数十年に渡り生育するものもありますが、

木に比べれば短いものです。

リュウゼツラン(草本)の寿命は数十年。大きく育った茎はテキーラ酒の原料となる。

では、どうしてこのような違いが生まれるのでしょうか?

その理由は、植物の身体の構造にあります。

構造

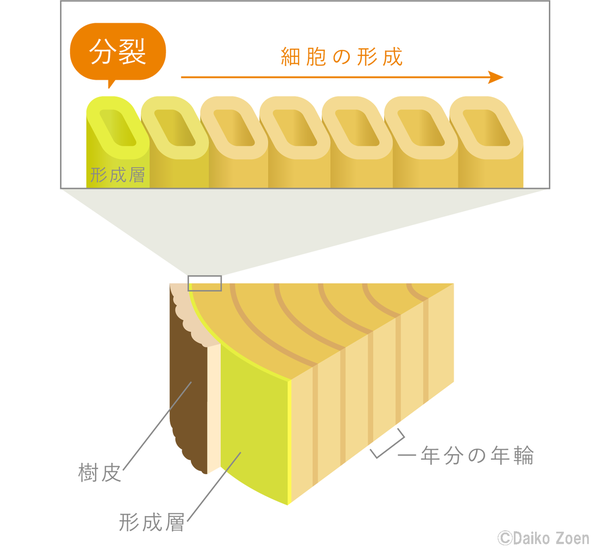

樹木の構造を考えるうえで欠かせないもの、それは「形成層」です。

草は形成層を持っていないか、持っていてもあまり発達していません。

形成層は樹木の樹皮の内側にある組織で、

細胞分裂を繰り返すことで樹木の幹を太くする(=肥大成長させる)役割を担います。

形成層があるからこそ、木は年を重ねるごとに大きくなることができるのです。

また、木と草の細胞を見比べてみると、

ここにも大きな違いがあることが分かります。

簡単に言ってしまえば、「堅いか、堅くないか」です。

樹木の細胞は、リグニンという物質が入り込むことによって

頑丈になることが知られており、これを「木化(木質化)」と言います。

樹木の巨体を支えるためには、木化によって

ひとつひとつの細胞の強度を増す必要があるのです。

以上ふたつの理由から、

「木の幹は太くて堅い」&「草の茎は細くて柔らかい」

という形態の違いが表れているというわけです。

木が毎年成長することができ、

その大きく成長した体を支えられる理由が分かりましたね。

まとめ

Check!

木は、草よりも寿命が長い。

木が長生きできるのは、形成層や細胞の木化のおかげ!

木と草の違い、お分かり頂けたでしょうか。

今回ご説明したのはあくまで一般的な事柄ですので、

中には例外も存在します。

例えば、竹。

竹は多年生ですが、形成層を持たず肥大成長を行いません。

一方、細胞は木化するので、頑丈な茎を持っています。

竹は草の仲間に入れられることも多いのですが、

厳密には木とも草とも分けられない存在なのです。

このように一筋縄ではいかないのが、

分類の面白いところかもしれませんね。

最後までお付き合い頂き、ありがとうございました!

↓お庭のお手入れ・改修・設計などに関するご相談はこちらから!↓

-------------------------------------------

株式会社大幸造園

TEL 075-701-5631

FAX 075-723-5717

HP http://daiko-zoen.com/

-------------------------------------------